मानवीय दंड की मांग पर सर्वोच्च न्यायालय में गूंजती बहस

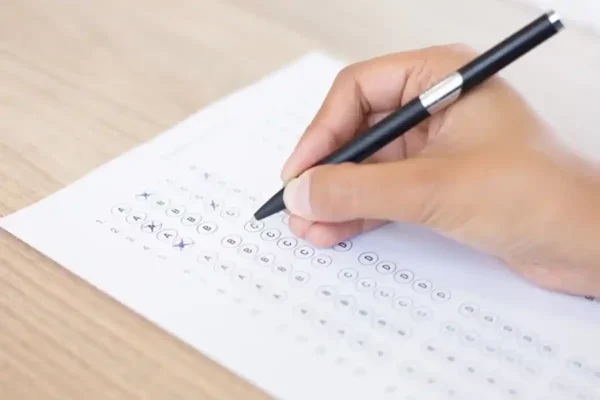

नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय में इस समय एक अत्यंत संवेदनशील और नैतिक प्रश्न पर बहस जारी है—क्या भारत में मृत्युदंड पाए कैदियों को फांसी की बजाय लीथल इंजेक्शन (घातक इंजेक्शन) का विकल्प दिया जाना चाहिए? इस प्रश्न ने न्यायालय और सरकार दोनों के सामने एक नैतिक व संवैधानिक विमर्श खड़ा कर दिया है।

याचिकाकर्ता की ओर से यह मांग की गई है कि फांसी की प्रक्रिया न केवल अमानवीय है बल्कि संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन और सम्मानजनक मृत्यु के अधिकार का भी उल्लंघन करती है। अदालत ने इस पर केंद्र सरकार से तीखे प्रश्न पूछते हुए कहा कि “जब समय और तकनीक बदल चुके हैं, तो फिर सरकार दंड की पुरानी पद्धति पर ही क्यों अटकी हुई है?”

केंद्र सरकार के रुख पर सर्वोच्च न्यायालय की सख़्त टिप्पणी

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की द्विसदस्यीय पीठ ने केंद्र सरकार की उस दलील पर असहमति जताई, जिसमें उसने कहा था कि लीथल इंजेक्शन का विकल्प “व्यावहारिक रूप से संभव नहीं” है।

पीठ ने कहा, “समस्या यही है कि सरकार पुरानी परंपराओं से बाहर नहीं निकलना चाहती। जबकि संसार के अधिकांश देश अब फांसी को मानवीय दंड नहीं मानते। भारत को भी यह सोचना चाहिए कि क्या यह प्रक्रिया न्यायसंगत और आधुनिक समाज के अनुरूप है।”

सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सोनिया माथुर ने कहा कि “ऐसे विकल्पों को अपनाना नीति निर्माण का विषय है, और यह न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।” अदालत ने अगली सुनवाई 11 नवंबर तक स्थगित कर दी है, परंतु बहस ने राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर ‘मानवीय मृत्यु’ के अधिकार को चर्चा के केंद्र में ला दिया है।

याचिकाकर्ता की दलील — ‘सम्मानजनक मृत्यु भी अधिकार का हिस्सा’

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ऋषि मल्होत्रा ने कहा कि फांसी की प्रक्रिया एक लंबी, दर्दनाक और सार्वजनिक रूप से अपमानजनक विधि है। उन्होंने कहा, “सेना में लीथल इंजेक्शन का विकल्प पहले से मौजूद है। यदि सैन्य न्याय प्रणाली में यह संभव है, तो आम नागरिकों के लिए क्यों नहीं?”

उनका तर्क था कि फांसी द्वारा मृत्यु आने में कई बार 40 मिनट तक का समय लग जाता है, जिससे शरीर में अत्यधिक पीड़ा होती है। इसके विपरीत, इंजेक्शन से मृत्यु कुछ ही क्षणों में हो जाती है और कैदी को कष्ट नहीं झेलना पड़ता।

दुनिया के अनेक देशों में लीथल इंजेक्शन प्रचलित

याचिका में उल्लेख किया गया कि अमेरिका के 50 में से 49 राज्यों में मृत्युदंड लीथल इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है। वहां इस प्रक्रिया को अधिक “मानवीय” और “वैज्ञानिक” माना गया है।

भारत में मृत्युदंड की प्रक्रिया दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 354(5) में निर्धारित है, जो कहती है कि “मृत्युदंड का क्रियान्वयन फांसी द्वारा किया जाएगा।” याचिकाकर्ता ने इसे भेदभावपूर्ण बताया और कहा कि यह अनुच्छेद 21 के उस मूल भाव के विपरीत है, जो “जीवन के साथ गरिमा” की बात करता है।

‘समय के साथ परिवर्तन न्याय की आत्मा है’ — विशेषज्ञों की राय

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि न्याय व्यवस्था को समय के साथ विकसित होना चाहिए। संविधान के निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर ने भी कहा था कि “कोई भी विधि स्थायी नहीं हो सकती; उसे समाज के विकास के अनुरूप ढलना पड़ता है।”

वरिष्ठ विधि विश्लेषक प्रो. राजीव आनंद के अनुसार, “भारत में फांसी को केवल प्रतिशोध का प्रतीक नहीं, बल्कि निवारक के रूप में देखा जाता है। लेकिन यदि वही उद्देश्य कम पीड़ा देने वाले तरीकों से पूरा किया जा सकता है, तो सरकार को बदलाव से परहेज़ नहीं करना चाहिए।”

आने वाले समय में क्या हो सकता है निर्णय?

सर्वोच्च न्यायालय ने संकेत दिया है कि वह इस मामले को केवल नीतिगत प्रश्न तक सीमित नहीं मानता, बल्कि इसे मानवाधिकार और संवैधानिक नैतिकता के परिप्रेक्ष्य में देख रहा है। यदि अदालत यह मान लेती है कि सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित है, तो भारत में मृत्युदंड की विधि में एक ऐतिहासिक परिवर्तन संभव है।

अगली सुनवाई में केंद्र को यह स्पष्ट करना होगा कि क्या वह वैश्विक मानकों के अनुरूप भारत की दंड व्यवस्था में सुधार को तैयार है या नहीं।

निष्कर्ष — कानून, करुणा और आधुनिकता का संतुलन

यह मामला केवल मृत्युदंड की विधि का नहीं, बल्कि भारत की न्याय प्रणाली के मानवीय दृष्टिकोण का प्रतीक है। यदि फांसी की जगह लीथल इंजेक्शन को अपनाया जाता है, तो यह न केवल कैदियों के प्रति दया का भाव दर्शाएगा, बल्कि न्याय के आधुनिक और संवेदनशील स्वरूप की भी पुष्टि करेगा।