सर्वोच्च न्यायालय में दिल्ली दंगों पर व्यापक बहस

उत्तर-पूर्व दिल्ली में वर्ष 2020 में हुए साम्प्रदायिक दंगों ने न केवल राजधानी को बल्कि सम्पूर्ण देश को गहरे स्तर पर झकझोर दिया। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध के दौरान भड़की हिंसा ने प्रशासनिक तंत्र, राजनीतिक परिवेश तथा सामाजिक सौहार्द को गम्भीर चुनौती दी। इस घटना को लेकर अभी भी न्यायिक प्रक्रिया जारी है और कई अभियुक्तों की जमानत याचिकाएँ सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन हैं।

इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर दंगों की प्रकृति, उद्देश्य और साजिश को लेकर अपना कठोर पक्ष रखा। पुलिस ने इस हिंसा को “देश की आजादी पर हमला” और “सरकार बदलने की सुनियोजित साजिश” बताया।

पुलिस का पक्ष: शिक्षित आतंकी अधिक खतरनाक

अदालत में दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता एसवी राजू ने एक व्यापक और प्रखर तर्क रखते हुए कहा कि जब शिक्षित, पढ़े-लिखे और बौद्धिक वर्ग के लोग उग्रवादी विचारधारा या आतंकी गतिविधियों से जुड़ जाते हैं, तो उनका प्रभाव आम जमीनी कार्यकर्ताओं की तुलना में कहीं अधिक गहरा और खतरनाक होता है।

राजू ने यह भी कहा कि वर्तमान समय में डॉक्टरों, इंजीनियरों और अन्य पेशेवरों का देश-विरोधी गतिविधियों में शामिल होना एक चिन्ताजनक प्रवृत्ति बन चुका है। उनके अनुसार, ऐसे लोग नेटवर्क, प्रभाव, भाषा और तकनीकी ज्ञान के कारण बड़े पैमाने पर लोगों को प्रभावित करने में सक्षम होते हैं, जिससे समाज में अस्थिरता बढ़ती है।

मुख्य अभियुक्तों पर पुलिस की टिप्पणी

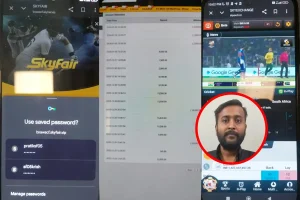

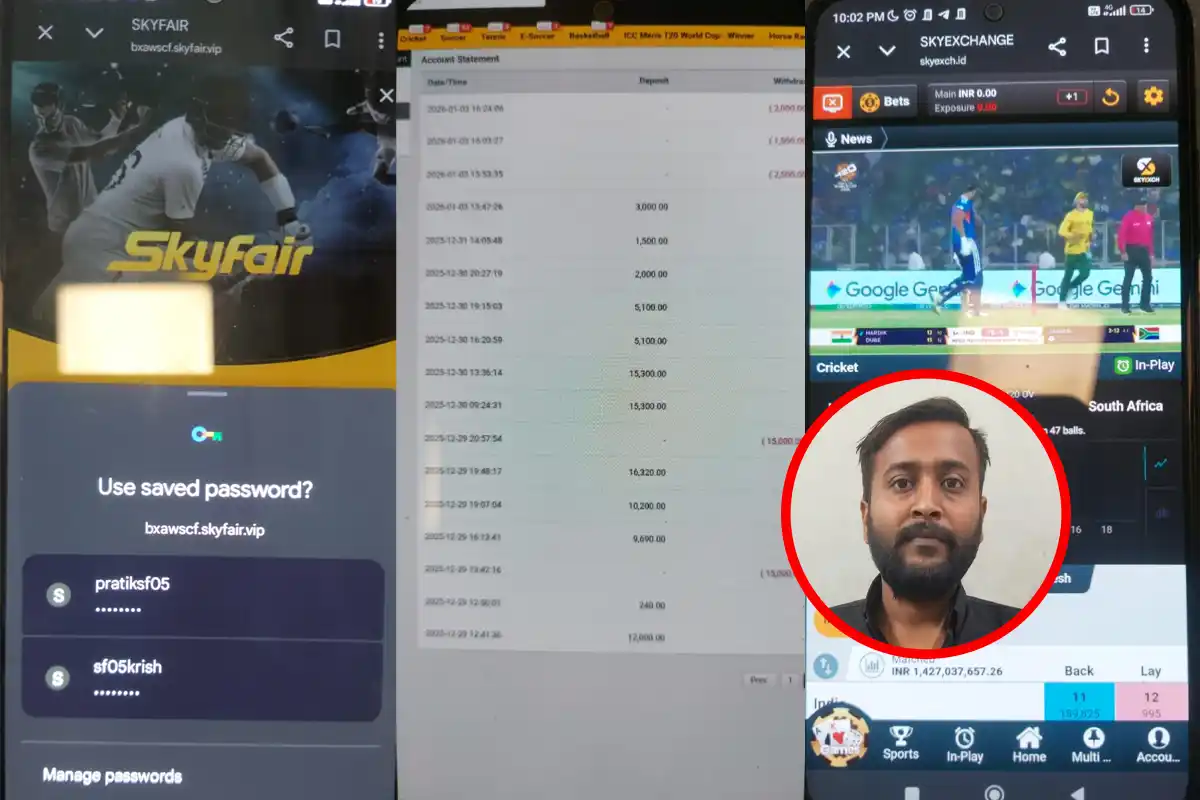

दिल्ली पुलिस ने विशेष रूप से शरजील इमाम और उमर खालिद जैसे आरोपियों के खिलाफ कड़ी आपत्ति जताई। पुलिस ने शरजील इमाम के कथित उत्तेजक भाषणों के अनेक वीडियो अदालत में प्रस्तुत किए। इन वीडियो में वे दिल्ली, जामिया, अलीगढ़, चाखंड और आसनसोल में वर्ष 2019 और 2020 के बीच भाषण देते दिखाई देते हैं।

पुलिस का दावा है कि इमाम के भाषणों का सीधा सम्बन्ध दिल्ली दंगों के पहले बढ़ते तनाव, और कथित रूप से सुनियोजित भीड़-उत्तेजन से था। वहीं, उमर खालिद पर भी पुलिस ने संगठित रूप से विरोध प्रदर्शनों को हिंसा की दिशा में मोड़ने का आरोप दोहराया।

सर्वोच्च न्यायालय का रुख

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पुलिस की दलीलों को ध्यानपूर्वक सुना और अभियुक्तों की जमानत याचिकाओं पर विस्तार से विचार करने का संकेत दिया। न्यायालय ने कहा कि यह मामला केवल दंड संहिता या दंगा-नियंत्रण से संबंधित नियमों के तहत नहीं देखा जा सकता; बल्कि यह विचारणीय है कि क्या इन गतिविधियों के पीछे कोई व्यापक, संरचित और राजनीतिक उद्देश्य निहित था।

न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि वह न तो पुलिस के आरोपों को तत्काल स्वीकार करेगा और न ही अभियुक्तों की निर्दोषता को स्वतः मान लेगा, बल्कि प्रस्तुत साक्ष्यों, वीडियोज़, वक्तव्यों और परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण करेगा।

दंगों की प्रकृति और सामूहिक दायित्व

इतिहास बताता है कि किसी भी भीड़-आधारित हिंसा की जड़ में केवल एक घटना या भाषण नहीं होता; यह निरन्तर बढ़ते तनाव, राजनीतिक विरोधाभास, प्रशासनिक विफलताओं और सामाजिक विप्रेषण का संगठित परिणाम होता है। दिल्ली दंगों के मामले में भी ऐसा ही माना जाता है कि विभिन्न स्तरों पर कई तत्व सक्रिय थे—कुछ वैचारिक, कुछ राजनीतिक और कुछ स्थानीय असंतोष से प्रेरित।

पुलिस इस हिंसा को एक सुनियोजित साजिश बताती है, जबकि अभियुक्त इसे विरोध के लोकतांत्रिक अधिकार के तौर पर प्रस्तुत करते हैं। न्यायालय को इन विपरीत तर्कों के मध्य सच्चाई की तह तक पहुँचना है।

शिक्षित वर्ग की भूमिका पर बहस

पुलिस के इस तर्क पर कि “शिक्षित आतंकी अधिक खतरनाक होते हैं”, समाज में मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिली है। कुछ विशेषज्ञ इसे अतिशयोक्ति मानते हैं, जबकि कुछ का कहना है कि इतिहास में कई बार पढ़े-लिखे और बौद्धिक वर्ग के लोग ही उग्र आंदोलनों के नेतृत्वकर्ता बने। इसके बावजूद, अपराध किसी भी वर्ग का हो, उसका मूल्यांकन व्यक्तिगत आचरण के आधार पर होना चाहिए, न कि व्यापक वर्गीकरण के आधार पर।

न्यायिक प्रक्रिया का महत्व

इस प्रकरण में न्यायालय की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मामला देश के लोकतांत्रिक अधिकारों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विरोध प्रदर्शनों की सीमाओं और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच की बारीक रेखा को परिभाषित करता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का प्रभाव केवल अभियुक्तों या पुलिस पर नहीं पड़ेगा, बल्कि यह भविष्य में विरोध-प्रदर्शनों की प्रकृति और कानून-व्यवस्था की नीति निर्धारण में भी निर्णायक भूमिका निभाएगा।

दिल्ली दंगों पर सर्वोच्च न्यायालय में जारी सुनवाई के दौरान पुलिस की कड़ी टिप्पणियाँ और जमानत के प्रति उसका विरोध, इस प्रकरण की जटिलता और संवेदनशीलता को दर्शाता है। शिक्षित वर्ग की भूमिका पर उठी बहस, उग्रवादी प्रवृत्तियों के नए आयामों की ओर संकेत करती है। अब न्यायालय के अंतिम निर्णय का इंतजार है, जो भविष्य में आंदोलनों की दिशा, राजनीतिक सक्रियता और नागरिक अधिकारों की परिभाषा को प्रभावित कर सकता है।